航空交通管制システムに関する調査研究

- 1.交通流管理機能等

空域安全評価及び航空機運航者から提出された障害報告に関する事案分析作業を実施しています。

- 2.空域安全性評価業務補助作業

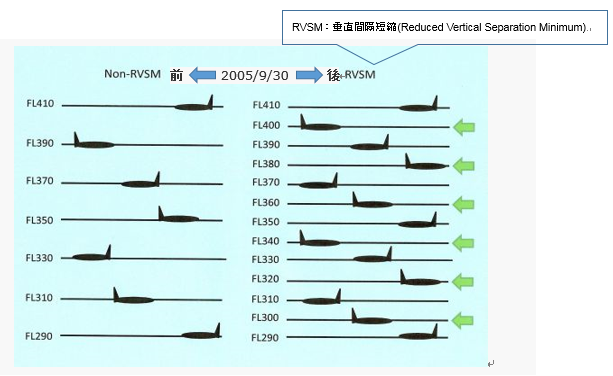

日本では2005年9月30日から、航空機同士の垂直間隔(高度差)の基準が改定され、それまで29,000フィート以上の高度帯では2,000フィート(約600m)だった間隔が1,000フィート(約300m)に短縮されました。

これにより管制上の空域容量が拡大され、航空機にとっても飛行高度の選択肢が増え、気流の擾乱等を回避したり航続燃料を節約することが可能になりました。

ただし、航空機同士の垂直間隔が短縮されることになるため、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)は、関係国に対して当該基準を適用する場合には航空機の飛行高度を監視して安全性を確認する「高度モニタリング」を行うように勧告しています。

日本でも国土交通省航空局がHMU(Height Monitoring Unit:高度監視装置)と言うアンテナサイトを瀬戸内(小豆島)、新潟、仙台の三か所に設置して監視しています。

航空交通管制協会は、航空局が行っている高度モニタリング※に関する航空機のデータベース管理やHMU上空通過機の高度データを整理し、公表作業の支援を行っています。

※日本空域安全性モニタリング機関(JASMA)ホームページ(英語)

https://www.jasma.jp

- 3.繁忙空港における航空交通管理

首都圏空港等の空港処理能力拡大に向けた調査及び空港CDM(協調的意思決定)導入による航空機の効率的な運航方法に関する研究を実施しています。

- 4.安全報告制度に係る分析作業

航空局が導入した安全報告制度(自発報告)の充実を図るため、航空管制官が管制業務実施中に発生した不具合事例等を航空安全プログラムに基づき分析し、かつ再発防止策を策定しています。一般財団法人航空交通管制協会は、航空管制に係る事案を集め分析し、事案情報を航空管制官みんなのものにする事業を長年行っています。また、昨年よりパイロット、客室乗務員、整備士等の人達と、安全上「ヒヤッとした」「ハッとした」情報を集め、予防的対策に役立てる制度である「航空安全情報自発報告制度(VOICES)」にも参画し、航空活動する人達と『空の安全確保』の一翼を担っています。

- 5.次世代航空管制運用に関するシミュレーション調査・研究

2020年頃からのコロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んだ航空需要も、急速な回復傾向にあり、今後、空港や空の交通がコロナ前よりも増えることが予想されています。

そこで、空港の離着陸機数をどのように増やしたら良いか、また、空の道をどのように使って管制したら良いか、そして、それにより更に増える航空機を安全で効率的に飛ばせるにはどうしたら良いかが私たちの国や諸外国で重要な課題になっています。

それは、仕事や旅行で航空を利用される皆さんに快適なフライトを提供するためにも大切なことです。そのため、将来に想定される交通環境をシミュレーションして、航空管制の新しい運用のやり方に関する解決策を得るため、調査・研究を進めています。

皆さんが車を運転するとき、自分で前の車との車間距離をとって安全を確保し、道路やレーンに沿って運転します。航空機も同じように前方の航空機との最小間隔(最小距離・時間)を維持し、空の道に沿って飛行しますが、航空機は非常に速いですし、空中では止まれません。そのため、航空管制官が最小間隔を下回らないように、また、決められた空の道を円滑に飛行するように管制しています。

- 6.航空関係団体等への参画

日本航空宇宙学会、航空関係団体が組織する委員会に参画し、調査・研究を発表するとともに、航空に関する調査・研究の最新情報を収集しています。

- 7.RNAV(広域航法)経路設計等

次世代航空航法に基づく回転翼機用RNAV経路を設計しています。

※広域航法(こういきこうほう、英: area navigation)とは航空機の航法の1つであり、機上に自蔵航法装置等を備えることで、従来の無線航法のように航空保安無線施設の位置に左右されることなくルートを設定する航法システムです。

- 8.航空交通管制組織のあり方

将来における我が国の航空交通管制組織に期待される社会的ニーズに対応できるような組織のあり方に関する調査を実施しています。